観葉植物として人気のパキラですが、葉に黄色い斑点が現れると「なぜ斑点ができるのか」と気になる方も多いのではないでしょうか。本記事では、パキラの黄色い斑点の原因や、肥料不足や肥料の与えすぎによる影響、病気との見分け方について詳しく解説します。

また、他の植物への影響や、適切な肥料管理とその与える頻度、白い斑点との違いについても触れています。さらに、黄色い斑点を繰り返さないための育て方や、トラブル時の応急処置と回復方法、よくある質問への回答もまとめています。

パキラを健康に育てたい方は、ぜひ参考にしてください。

- パキラに黄色い斑点が出る主な原因と見分け方

- 肥料不足や肥料の与えすぎが葉に与える影響

- 病気による斑点の特徴と見分けるポイント

- 他の植物への影響や予防のための育て方

パキラの黄色い斑点の原因と対処法

- 黄色い斑点の主な原因と見分け方

- 肥料不足・過剰が与える影響とは?

- 斑点が病気かどうかの判断基準

- 葉の異常が他の植物に与える影響

黄色い斑点の主な原因と見分け方

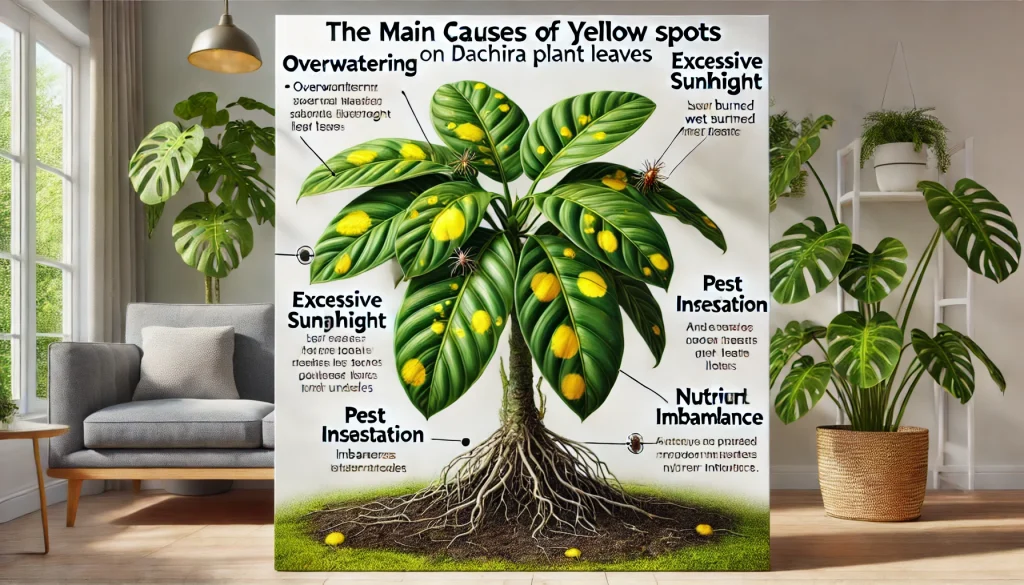

葉に黄色い斑点が現れる場合、原因は一つとは限りません。主に考えられるのは、光の当てすぎや水の与えすぎ、栄養バランスの乱れ、害虫や病原菌の影響などです。これらは見た目の症状が似ているため、正しく見分けるには注意が必要です。

まず、日差しが強すぎると葉焼けによって黄色く変色することがあります。このときは、斑点というよりも葉の一部全体が変色する傾向にあります。日差しの強い窓辺に長時間置いている場合は、これが原因かもしれません。

一方、水の与えすぎによって根が傷み、葉に斑点が出ることもあります。このケースでは、土が常に湿っていたり、鉢底からの排水が悪いことが多く見られます。

また、害虫が原因の場合は、斑点の近くに小さな虫が付いていたり、葉の裏側に異常が見られることもあります。葉の表面だけでなく、裏側や茎もチェックすることが大切です。

このように、黄色い斑点が出た場合は、まず植物の置き場所・水やり頻度・土の状態・害虫の有無などを一つずつ確認しながら原因を絞っていく必要があります。

肥料不足・過剰が与える影響とは?

パキラにとって肥料は重要な栄養源ですが、与え方を間違えると逆効果になることがあります。肥料が不足すると、植物が必要とする栄養素が足りず、葉に黄色い斑点や色のムラが現れることがあります。特に、窒素やマグネシウムなどの栄養素が不足すると、葉の黄変が起こりやすくなります。

一方で、肥料を過剰に与えることもまた問題です。濃度が高すぎると根がダメージを受け、水分や栄養の吸収がうまくいかなくなります。その結果、葉に不自然な斑点が出たり、葉先が枯れたように変色することもあります。

このようなトラブルを防ぐには、肥料は植物の生育時期に合わせて適切な量と頻度で与えることが大切です。例えば、春から夏にかけての成長期には定期的な追肥が有効ですが、冬場は控えめにするなど、季節に応じた管理が求められます。

また、固形肥料を使う場合は、根に直接触れない位置に置くとトラブルを防ぎやすくなります。液体肥料の場合も、濃度を守って薄めてから与えるようにしましょう。

斑点が病気かどうかの判断基準

葉に現れた斑点が病気によるものかどうかを見分けるには、いくつかのポイントがあります。最もわかりやすいのは、斑点の広がり方や斑点の形状です。病気が原因の場合、斑点が時間とともに増えたり、葉全体に広がる傾向があります。

また、病気による斑点は、黒ずんだフチがあったり、湿ったような見た目をしていることが多いです。このとき、周囲の葉にも同様の症状が出ているかを確認してみてください。同時に複数の葉に症状が見られる場合は、病原菌やウイルスによる可能性が高まります。

さらに、病気の場合には、葉以外にも茎や土の表面に異常が見られることがあります。カビのようなものが生えていたり、独特な異臭がすることもあります。こうしたサインを見逃さずに観察することが重要です。

前述の通り、栄養や水の問題による斑点であれば、管理方法を見直すことで改善することが多いですが、病気の場合は早期に対処しなければ他の植物にも影響が出ることがあります。もし症状が急速に悪化するようであれば、病気を疑い、該当部分の除去や殺菌剤の使用も検討しましょう。

葉の異常が他の植物に与える影響

パキラの葉に異常が見られる場合、それが他の植物へどのような影響を与えるのか気になる方も多いのではないでしょうか。必ずしもすべての葉の変色や斑点が伝染するわけではありませんが、症状の種類によっては周囲の植物にも悪影響を及ぼす可能性があります。

特に注意が必要なのは、カビや細菌、ウイルスなどが原因となっている場合です。これらは空気中や水滴を介して広がることがあり、近くにある観葉植物にも似た症状が出ることがあります。風通しが悪い環境や、水やり時に葉に水が溜まりやすい場所では、感染リスクが高まります。

また、害虫が原因の場合でも、その害虫が他の植物に移動することで被害が広がることがあります。小さな虫がついているだけだと見過ごしてしまいがちですが、被害が拡大する前に早めに気づいて対処することが大切です。

これには、異常が見られた植物は一時的に他の植物から離して様子を見る、定期的に植物全体を観察する、といった予防的な工夫も役立ちます。見た目の異常が軽度でも、他の植物を守るためには注意を怠らないようにしましょう。

パキラの黄色い斑点を予防・改善する育て方

- 適切な肥料管理と与える頻度

- 白い斑点との違いと注意点

- 黄色い斑点を繰り返さないための予防チェックリスト

- トラブル時の応急処置と回復方法

- 斑点トラブルに関するよくある質問

適切な肥料管理と与える頻度

肥料はパキラを元気に育てるために欠かせない要素ですが、与える量やタイミングを間違えると、かえってトラブルの原因になります。ここでは、どのように管理すれば適切なのかを整理しておきましょう。

肥料は植物の生長段階に合わせて調整することが基本です。成長期である春から秋にかけては、1〜2ヶ月に1回の固形肥料、または月に1〜2回の液体肥料が目安になります。ただし、気温が下がる冬場は、肥料の吸収が落ちるため控えめにするか、完全に与えないことも選択肢です。

このとき重要なのは「少しずつ、定期的に」が原則です。一度にたくさん与えるよりも、必要な時期に少量ずつ施すことで、栄養のバランスが崩れにくくなります。また、植え替え直後は根が傷んでいる可能性があるため、肥料はしばらく控えるのが無難です。

施肥のタイミングも工夫するとより効果的です。例えば水やりと同時に液体肥料を薄めて与えることで、吸収効率が高まります。肥料を与えた後は、植物の様子をよく観察して変化がないかチェックしましょう。本的なケアをしっかり行うことで、パキラの黄色い斑点を未然に防ぎ、元気な状態を保つことができます。

白い斑点との違いと注意点

黄色い斑点とよく似た症状として、白い斑点が現れることもあります。しかし、この2つには原因や対処法に明確な違いがあります。誤って混同してしまうと、適切な対応が遅れる可能性もあるため、違いをしっかり把握しておくことが大切です。

白い斑点の場合、カビの一種であるうどんこ病が原因であるケースが多く見られます。この症状は葉の表面に粉をふいたような白い膜ができるのが特徴で、主に風通しが悪い環境や湿度が高い状態で発生しやすくなります。

一方、黄色い斑点は養分不足や水の管理ミスによって引き起こされることも多く、外見上はぽつぽつと点在するような見え方をします。白い斑点と異なり、黄色い斑点はカビではないことが多いため、原因も対策も異なります。

このため、見た目だけで判断せず、葉全体の状態・周囲の環境・発生時期なども合わせてチェックすることが重要です。また、白い斑点が出たときは放置せず、専用の殺菌剤などを使用することも選択肢に入れておくと安心です。

黄色い斑点を繰り返さないための予防チェックリスト

パキラの葉に黄色い斑点が何度も出てしまう場合、原因に対処するだけでなく、日頃の予防意識も重要になります。日々の管理の中で少しだけ気をつけるだけでも、再発のリスクは大きく減らせます。

まず、風通しの良い環境を保つことが基本です。室内で植物を育てる場合、空気がこもりやすくなるため、定期的に窓を開けて換気を行うか、植物周辺にサーキュレーターを置いて空気の流れをつくると効果的です。

次に、水やりの管理を見直しましょう。土の表面が乾いてから水を与えるという基本ルールを守りつつ、湿度が高くなる梅雨時期や冬の寒い時期は、特に水分の与えすぎに注意が必要です。

また、肥料の与え方にも気を配る必要があります。前述の通り、肥料は適切なタイミングと量で与えることが大切です。過剰な施肥や偏った栄養補給は、葉の変色や根のトラブルを招く要因にもなりかねません。

さらに、植物の様子をこまめに観察する習慣も身につけておきましょう。葉の色やツヤ、茎の状態などに小さな変化が見られたら、早めに対応することで悪化を防ぐことができます。

ここでは、再発を防ぐためのチェックリストをまとめておきます。

- 鉢周辺の風通しは良好か

- 水やりのタイミングは適切か(土が常に湿っていないか)

- 肥料は時期・量ともに適切か

- 葉の表面・裏側を定期的に確認しているか

- 室内が過度に乾燥・多湿になっていないか

- 植物の置き場所が固定されすぎていないか

このようなポイントを定期的に見直すことで、パキラをより健康に育てることができ、黄色い斑点の再発も防ぎやすくなります。

トラブル時の応急処置と回復方法

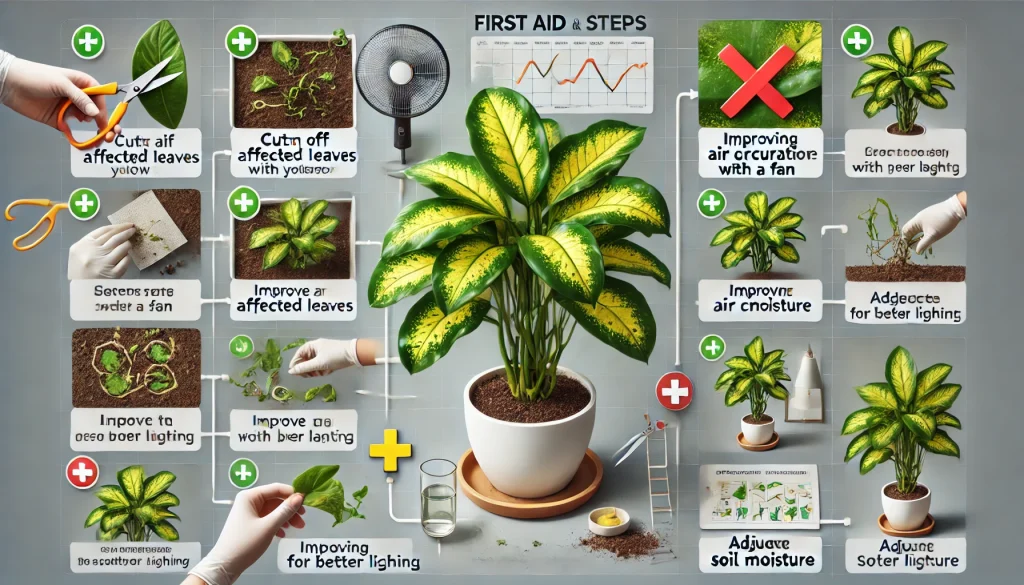

パキラの葉に斑点が現れた場合、まずは原因を探る前に応急処置を行うことが大切です。軽度のトラブルであれば、適切な対応によって植物が回復する可能性は十分にあります。

最初に行うべきなのは、異常のある葉を取り除くことです。斑点が限られた範囲に留まっている場合、その部分だけを切り取ることで、他の部分への影響を防ぐことができます。特に、病気やカビの疑いがある場合は、周囲への拡大を抑える効果も期待できます。

次に、植物の置き場所や環境を見直しましょう。風通しが悪い、直射日光が強すぎる、あるいは湿度が高すぎるなど、環境がストレスになっていることも少なくありません。場所を変えるだけでも回復につながることがあります。

さらに、土の状態も確認してください。過湿気味であれば水やりの頻度を見直し、必要に応じて表面の土を入れ替えると効果的です。根腐れなどの兆候がある場合は、早めに植え替えを検討することも大切です。

このように、斑点が見られたときは焦らず、段階的に処置していくことが植物の回復への近道になります。

斑点トラブルに関するよくある質問

ここでは、パキラの斑点に関して寄せられることの多い疑問についてまとめておきます。初めて育てる方にとっても、不安を解消する手がかりになるはずです。

- 黄色い斑点が出た葉は全部切り取った方がいいですか?

-

すぐにすべてを切る必要はありませんが、斑点が広がっていたり、他の葉に影響を与えるような状態であれば、部分的に除去するのが望ましいです。

- 斑点がある葉でも光合成はできますか?

-

可能ではありますが、葉の機能が落ちていることは否めません。斑点の範囲が広くなると光合成の効率も下がるため、他の葉で補えるかも併せて判断しましょう。

- 自然に治ることはありますか?

-

原因によっては自然回復することもあります。軽度の栄養不足や一時的な環境ストレスであれば、環境を整えることで改善するケースもあります。

- 再発を防ぐにはどうすればいいですか?

-

定期的な環境チェックと基本の育成管理が最も有効です。水やり・日光・風通しのバランスを整えることが、再発防止につながります。

このような質問をあらかじめ知っておくことで、もし同じトラブルに遭遇した場合でも、落ち着いて対応できるようになります。

まとめ:パキラの黄色い斑点を防ぎ健康に育てるポイント

この記事のポイントをまとめます。

- 黄色い斑点は光、水、栄養、害虫など複数の要因が絡む

- 葉焼けは強い日差しが原因で葉全体が黄色くなることが多い

- 過剰な水やりは根を傷め斑点を引き起こす

- 土の排水性が悪いと斑点が出やすくなる

- 害虫被害は葉の裏や茎もチェックすることが重要

- 肥料不足は葉に色ムラや黄変を起こす要因となる

- 肥料の与えすぎは根にダメージを与え斑点の原因になる

- 病気の斑点は黒ずんだフチや湿った見た目が特徴である

- 病原菌は葉や茎、土の異常にも現れる

- 病気は他の植物に感染するリスクがある

- 害虫も移動によって被害を周囲に広げる可能性がある

- 風通しや置き場所の見直しが予防に効果的である

- 季節に合わせた肥料の調整がトラブル回避に役立つ

- 白い斑点は主にカビやうどんこ病で原因が異なる

- 定期的な観察と早めの対処が健康維持の鍵である