室内でも育てやすく人気のあるカポックですが、突然葉が垂れたり、落ちたりして「カポックが枯れるのでは」と不安になる方は少なくありません。特に、水やりの頻度や置き場所など、ちょっとした環境の変化が原因となって植物の元気がなくなることもあります。

本記事では、カポックが枯れるときに見られる具体的な症状や原因、そして適切な対処法について詳しく解説します。カポックの葉が垂れるときに考えられる要因や、葉が落ちる原因の見分け方に加えて、根腐れや斑点細菌病といったトラブルにも触れながら、復活に向けた具体的なステップを紹介します。

また、状態が悪化した場合のカポックの復活方法や、挿し木による再生方法についてもわかりやすくまとめています。カポックの枯れるサインを見逃さず、正しく対処できれば、再び元気な姿に戻すことも可能です。

初めて観葉植物を育てる方でも安心して取り組めるよう、丁寧にポイントを解説していますので、ぜひ参考にしてください。

- カポックが枯れる主な原因とその見分け方

- 状態別に適した対処法や復活の方法

- 挿し木による再生や増やし方の基本

- 根腐れや斑点細菌病など病気への対応方法

カポックが枯れる主な原因と対策

- 葉が垂れるときに考えられる要因

- 葉が落ちる原因とその防止策

- 根腐れの兆候と復活させる方法

- 斑点細菌病の症状と対処法

- 挿し木による再生と増やし方

葉が垂れるときに考えられる要因

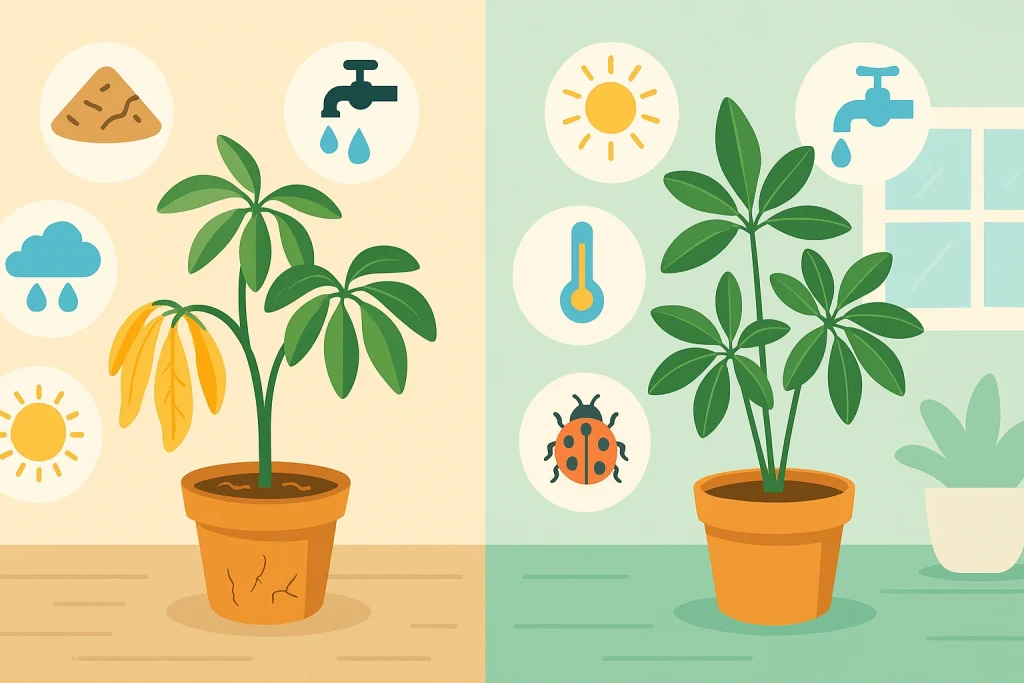

葉が垂れていると感じたとき、まずはカポックの置かれている環境を見直す必要があります。葉がピンと張っておらず、ぐったりとしている場合、植物が何らかのストレスを受けている可能性が高いです。

主な原因としては、以下のようなものが挙げられます。

- 水不足

- 根詰まり

- 急激な気温変化

- 日照不足

- 冷暖房の風が直接当たっている

例えば、水不足であれば、土が乾ききっていることが多く、葉は柔らかくしおれたような状態になります。水を与えて半日ほど経てば、徐々に葉が立ち直ることがあります。ただし、水やり直後に葉が復活しない場合は、別の原因が考えられます。

一方、根詰まりが起きている場合は、土に水を与えても根が吸収できず、水分不足と似た症状になります。この場合、鉢底から根がはみ出ていたり、水をやっても土がなかなか湿らないというサインが現れます。

また、気温が急激に変化する場所や冷暖房の風が直接当たる環境では、カポックがストレスを感じて葉が垂れることがあります。カポックは寒さに弱く、5度以下の気温では特に注意が必要です。

このように、葉が垂れる場合は単に水やりの問題だけではなく、環境全体を見渡して原因を探ることが大切です。

葉が落ちる原因とその防止策

カポックの葉がポロポロと落ち始めたとき、多くの方が「枯れてしまうのでは」と心配になります。実際、葉が落ちること自体は珍しい現象ではなく、いくつかの原因が考えられます。

特に多いのは以下のような要因です。

- 環境の急激な変化(引っ越し・模様替えなど)

- 水の与えすぎや与えなさすぎ

- 光不足

- 根詰まりや土の劣化

- 害虫や病気の影響

環境の変化は、植物にとって予想以上に大きなストレスです。例えば、購入後すぐに葉が落ちるのは、室内の光や湿度、風通しなどが大きく変わったことによる適応反応の場合があります。この場合、1〜2週間で落ち着くこともあります。

また、水やりの失敗も葉落ちの大きな要因です。土が常に湿っていると根が呼吸できず、やがて根腐れを起こして葉が落ちます。逆に、長期間水を与えず土が乾燥しすぎても、葉は乾いて枯れてしまいます。

防止策としては、以下のようなポイントを意識してみてください。

- 土の表面が乾いたタイミングでたっぷり水を与える

- 日当たりがよく風通しのよい場所に置く

- 冷暖房の風を直接当てない

- 1~2年に一度は植え替えを行う

なお、葉が落ちたからといってすぐに枯れるわけではありません。茎や幹にハリがあれば、回復できる可能性が高いです。

根腐れの兆候と復活させる方法

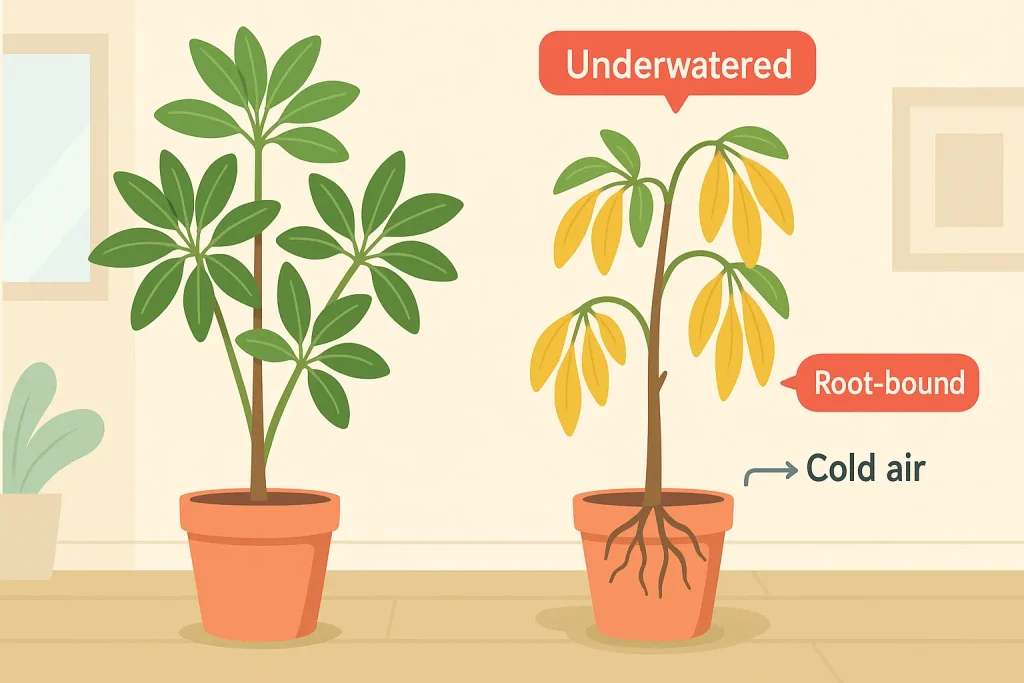

根腐れは、カポックを育てる上で特に注意すべきトラブルのひとつです。進行すると根が機能を失い、水分や養分が吸収できなくなってしまいます。葉が黄色くなり始めたり、落ちたりする症状が見られる場合、根腐れを疑ってみるとよいでしょう。

見分けるポイントは以下のとおりです。

- 茎の根元がブヨブヨしている

- 土からカビや異臭がする

- 葉の色が不自然に黄色くなっている

- 土が常にジメジメして乾かない

特に「茎の根元がやわらかくなっている」「水やりを控えても土が乾かない」場合は、かなり進行している可能性があります。

根腐れが疑われる場合は、すぐに以下のような対処を行ってください。

- 植物を鉢から抜き、根の状態を確認する

- 黒く変色したり、腐っている部分の根をすべて切り落とす

- 根を水で洗い、通気性と排水性のよい新しい土に植え替える

- 数日間は直射日光を避け、半日陰で管理する

また、再発防止のためにも「水やりのタイミング」と「鉢のサイズ」には注意が必要です。土の表面がしっかり乾いてから水を与えるようにし、受け皿に溜まった水は必ず捨てるようにしましょう。

根腐れは進行すると回復が難しくなりますが、早期発見と適切な処置によって復活の可能性は十分にあります。葉の変化にいち早く気づき、適切に対応することが大切です。

斑点細菌病の症状と対処法

カポックの葉に不自然な斑点が見られた場合、「斑点細菌病」を疑う必要があります。この病気は細菌が原因となり、葉にダメージを与えるだけでなく、放置すれば植物全体の衰弱にもつながります。

特徴的な症状としては、以下のようなものがあります。

- 葉に小さな黄色や茶色の斑点が現れる

- 斑点が広がって葉全体が変色する

- 斑点の周囲がやや湿って見えることもある

- 進行すると葉が変形し、自然に落ちることもある

斑点細菌病は多湿環境で発生しやすいため、梅雨時期や風通しの悪い場所では特に注意が必要です。通気性が悪く、葉に水滴が残りやすい環境が続くと、細菌が増殖して病気が広がる原因となります。

対処法としては、まず感染した葉を早めに取り除きましょう。全体に広がる前にカットして廃棄することが、拡大防止の第一歩です。その際には、ハサミや手を使用する前後に消毒することも忘れないでください。

さらに、以下の点も心がけると予防効果が高まります。

- 葉水を控え、葉を常に乾いた状態に保つ

- 植物の間隔を空けて風通しをよくする

- 水やりは朝の早い時間に行い、夕方までに乾くようにする

- 必要に応じて園芸用の抗菌剤を使う

このように病気の兆候を早めに察知し、湿度管理と衛生対策を徹底することで、斑点細菌病の発生を最小限に抑えることができます。

挿し木による再生と増やし方

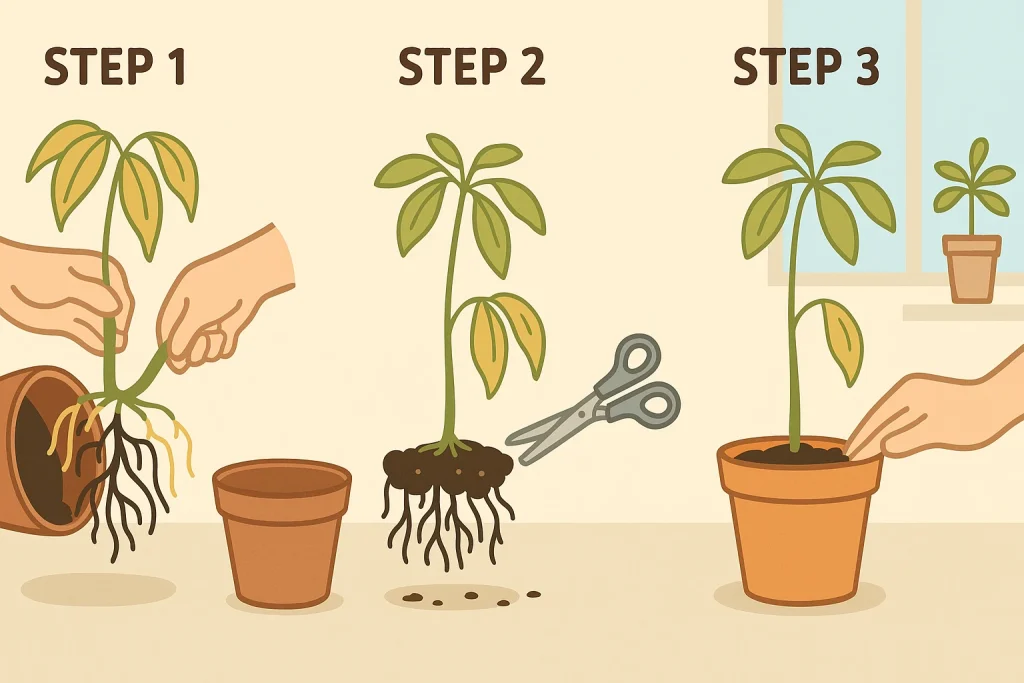

カポックが部分的に枯れてしまった場合でも、元気な部分を活用して再生させる方法があります。それが「挿し木」です。挿し木は植物を増やす手段でありながら、ダメージを受けた株の再生にも有効な方法です。

再生のステップとしては、以下の流れになります。

- 健康な枝を10cm程度にカットする

- 切り口を斜めにカットして水に1~2時間つける

- 葉を2〜3枚ほど残して、それ以外は取り除く

- 挿し木用の土または水に挿して管理する

このとき重要なのは、枝の切り口が乾燥しすぎないようにすることです。特に発根までの間は、土が常に湿っている状態を保ち、直射日光を避けて明るい日陰で管理しましょう。

また、カポックは比較的発根しやすい植物なので、初心者でも成功しやすい特徴があります。ただし、次のような注意点にも気をつけてください。

- 根が出るまでは触らずに様子を見る

- 湿気が多すぎるとカビが発生する可能性がある

- 冬場は発根しづらいため、5月〜9月の間に行うのが理想

挿し木が成功すれば、元の株が枯れてしまっても新たに育て直すことが可能です。新しい鉢で育てることで、より元気なカポックに育て直すことができます。

挿し木と合わせて、剪定による株の形づくりや再生にも関心がある方は、以下の記事も参考になります。

→ カポックの幹を切る方法と剪定後の管理で美しい樹形に育てるコツ

カポックが枯れる際のよくある質問と回答

- 冬場に枯れやすくなるのはなぜ?

- 水やりの頻度と適切な量は?

- 日当たりと置き場所の影響について

- 肥料の与え方と注意点

- 害虫被害とその予防策

冬場に枯れやすくなるのはなぜ?

寒い季節になると、カポックが急に元気をなくしたり、葉を落としたりすることがあります。この時期特有の枯れやすさには、植物の性質と環境条件が深く関係しています。

そもそもカポックは、台湾や中国南部など温暖な地域を原産とする植物であり、寒さにはあまり強くありません。気温が10℃を下回ると成長が鈍くなり、5℃以下では弱り始めます。とくに0℃前後の冷気や霜にさらされると、葉がしおれて落ちるだけでなく、根にもダメージが及びます。

また、冬場は室内でも注意が必要です。次のような状況が原因となり、植物がストレスを受けることがあります。

- 暖房による乾燥

- 窓際の冷気に長時間さらされる

- 水やりを変えずに過湿になっている

対策としては、以下のような点に気を配ると効果的です。

- 日中でも10℃以上を保てる場所に移動する

- 窓辺から少し離して冷気を避ける

- 水やりの頻度を控えめにして、土の乾燥を確認してから与える

- 葉水で湿度を補い、乾燥を和らげる

このように冬場の管理は、温度・湿度・水分のバランスを意識することが大切です。枯れを防ぐには、植物が冬の間も無理なく過ごせる環境を用意することが、何よりの予防策になります。

水やりの頻度と適切な量は?

カポックの健やかな成長には、水やりのタイミングと量の管理が欠かせません。特に初心者がやりがちなのは、「毎日少しずつ水を与える」ことですが、これは逆効果になる場合があります。

基本の考え方として、「乾いたらたっぷり与える」が原則です。表面の土が乾いてから、鉢底から水がしっかりと出るまで与えることで、根に新鮮な水と空気が届きやすくなります。逆に、常に湿った状態が続くと根が窒息し、根腐れの原因となります。

季節によって水やりの頻度も変わるため、以下を目安にするとよいでしょう。

- 春〜秋(生育期):土の表面が乾いたらたっぷり水を与える(週に1〜2回程度)

- 冬(休眠期):土が乾いてから2〜3日後に控えめに与える(10日に1回程度)

ただし、室内の温度や風通しによっても乾き具合は変わるため、「手で土に触れて確認する」ことが大切です。表面だけでなく、少し掘ったところの土の湿り気をチェックすると、より正確なタイミングがわかります。

また、水やり後に受け皿に水が溜まっている場合は、必ず捨てましょう。水が溜まったままだと根が蒸れて、土中の雑菌も繁殖しやすくなります。

こうした基本の管理に加えて、カポックをより大きく育てたいと考えている方には、育成ポイントをまとめた以下の記事も参考にしてください。

→ カポックを大きくしたい人が知るべき育成方法と管理のポイント

日当たりと置き場所の影響について

カポックの生育には「光の質」と「空気の流れ」が大きく関わっています。日当たりが悪い場所に長期間置いておくと、葉が間延びして伸びる「徒長」や、葉の色が薄くなるといった不調が現れることがあります。

カポックは耐陰性があるため、室内でも育ちますが、明るく風通しの良い場所での管理が理想です。直射日光が長時間当たると葉焼けを起こす可能性があるため、やわらかい日差しが入る場所やレースカーテン越しの窓際が適しています。

以下のような置き場所の選び方が効果的です。

- 日照の強い地域・季節:レースカーテン越しの室内が安全

- 光の少ない部屋:週に2〜3回、日光に当てる時間を作る

- 屋外で育てる場合:午前中だけ日が当たる半日陰が最適

また、カポックはエアコンの風を嫌います。冷暖房の風が直接当たると乾燥が進み、葉がしおれたり落ちたりするため、空調の風向きには注意しましょう。

置き場所を変えるだけでも、葉のツヤや色つやが改善されることがあります。環境に応じて柔軟に対応することで、より健康な状態を維持できます。

肥料の与え方と注意点

カポックは肥料を与えなくても育つ丈夫な植物ですが、栄養を補うことで生長が活発になり、葉もより鮮やかになります。ただし、肥料の与え方にはタイミングと種類に気をつける必要があります。

肥料を与えるのに適しているのは春から秋の生育期です。この時期は新芽が出やすく、栄養をよく吸収します。一方、冬は活動が鈍くなるため、肥料を与えると逆に根に負担をかけてしまうことがあります。

使う肥料は以下のように選ぶと良いでしょう。

- 液体肥料:薄めて与えるタイプ。週1回〜10日に1回が目安

- 置き肥:土の上に置くだけでOK。約1ヶ月効果が持続

- 化成肥料:においや虫が出にくく室内向き

有機肥料は虫やコバエを呼び寄せやすいため、室内で育てている場合は化成肥料のほうが扱いやすいです。

注意点としては、以下の点を押さえてください。

- 肥料の与えすぎは根を傷める原因になる

- 弱っている株や、植え替え直後の株には与えない

- 液体肥料は表示よりさらに薄めて使うのが安全

このように、植物の状態と季節に合わせた与え方を意識することで、より元気で美しいカポックに育てることができます。

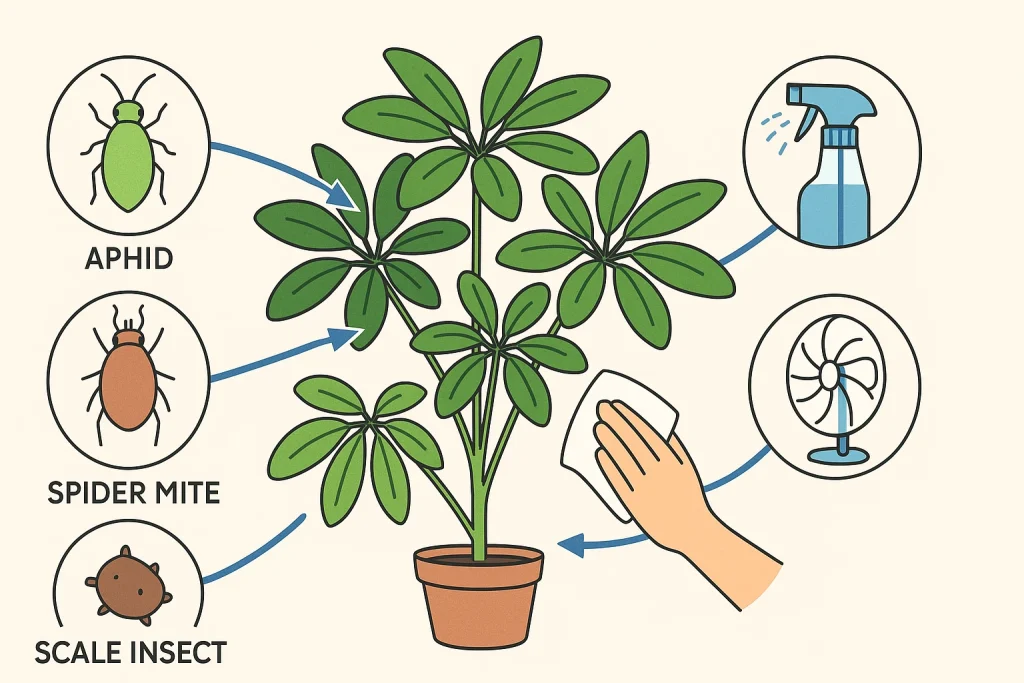

害虫被害とその予防策

見た目には元気そうなカポックでも、知らないうちに害虫の被害を受けていることがあります。特に室内で育てていると、気づいたときには被害が広がっているケースも少なくありません。

カポックに発生しやすい害虫は以下のとおりです。

- ハダニ:乾燥した環境で繁殖し、葉の裏に白い斑点が出る

- アブラムシ:新芽に集まり、栄養を吸い取ることで成長を妨げる

- カイガラムシ:白くて固い殻のような姿で葉や茎に張りつき、吸汁する

これらの害虫は、放置するとカビや病気の原因にもなるため、早めの発見と対応が重要です。

予防策としては、以下のような日常的なケアが効果的です。

- 葉水を行い、湿度を適度に保つ

- 定期的に葉の裏を確認する

- 風通しの良い場所に置く

- 新しく迎えた植物は他の鉢と少し距離を置く

もし害虫を発見した場合は、初期の段階であればピンセットや歯ブラシ、濡らした綿棒などで除去することが可能です。数が多い場合は、園芸用の殺虫スプレーや薬剤を使用すると効果的です。

ただし、薬剤を使う際には人やペットに配慮した製品を選び、使用方法を守るようにしてください。予防と定期チェックを習慣にすれば、深刻な被害になる前に対処できます。

まとめ:カポックが枯れる原因と対策のポイント整理

この記事のポイントをまとめます。

- 葉が垂れる原因には水不足や根詰まり、温度変化がある

- 葉が落ちるのは環境変化や水管理の失敗が主な要因

- 根腐れは土の過湿や通気不足によって発生しやすい

- 茎の根元が柔らかいときは根腐れの進行を疑うべき

- 斑点細菌病は多湿と風通しの悪さが引き金になる

- 感染した葉は早めに切除し、器具の消毒も忘れない

- 挿し木で枯れた株から再生させることが可能

- 冬は低温と乾燥により枯れやすくなるため環境調整が重要

- 寒さ対策には置き場所の見直しと水やりの調整が効果的

- 水やりは「乾いたらたっぷり」が基本の管理方法

- 過湿を防ぐため受け皿の水は都度捨てることが望ましい

- 日照不足は徒長や葉色の変化を引き起こす

- エアコンの風が直接当たる場所には置かないほうがよい

- 肥料は生育期に適量を与え、冬は控えるのが基本

- ハダニやカイガラムシなど害虫の予防には葉水と観察が有効

カポックの枯れに関する悩みを解決したあとは、育て方や管理の知識も深めておくと、より健やかに長く楽しめます。下記の記事もぜひ参考にしてみてください。