ポトスの葉に突然白い粉のようなものが付いているのを見つけて、不安になったことはありませんか?この記事では、ポトスに白い粉が現れたときに考えられる原因や対処法について、初めての方にもわかりやすくご紹介します。

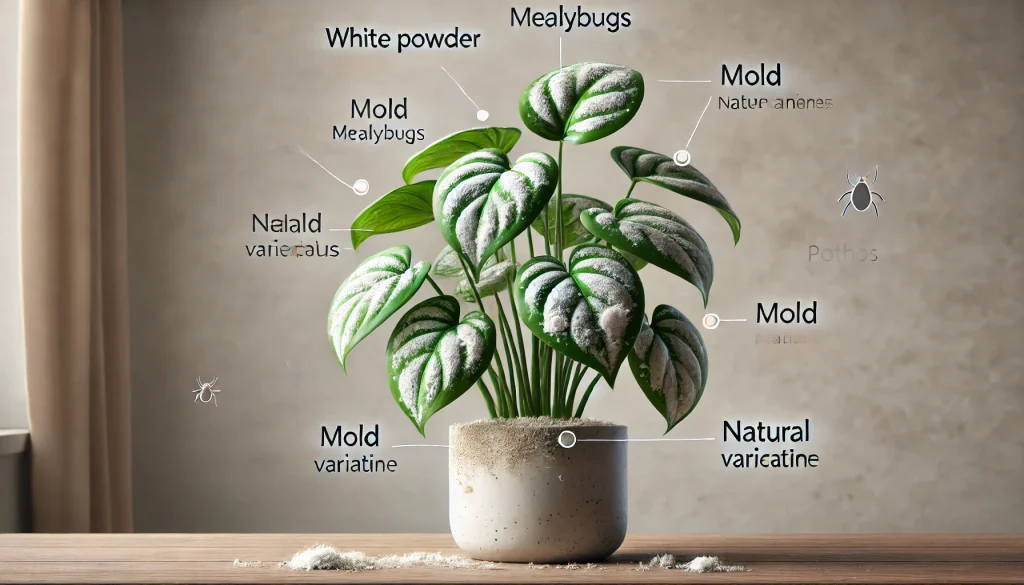

白い粉の正体として多いのは、コナカイガラムシと呼ばれる害虫です。放っておくとポトスの健康を損ねる恐れがあるため、早めの対応が必要です。ただし、白く見えるものの中には、ポトスの葉に発生する白いカビや、生まれつきの白い模様など、虫以外のケースもあるため、まずは見極めが大切になります。

この記事では、白い粉が出る背景にある発生原因や、正しい対処方法、さらにコナカイガラムシ駆除のやり方や予防のためにできることも詳しく解説します。あわせて、被害に遭わないようにするための習慣や、よくある疑問への回答もまとめていますので、安心して参考にしてみてください。

- ポトスの白い粉の正体や原因を見分ける方法

- コナカイガラムシの特徴と効果的な駆除手順

- 白いカビや葉の模様との違いと見極め方

- 再発を防ぐための日常管理と予防の工夫

ポトスに白い粉が出るのはなぜ?原因と正体を解説

- 白い粉の正体はコナカイガラムシ

- 白い粉・白カビ・模様の見分け方

- ポトスの白い斑点や模様にも注意

- コナカイガラムシが発生する主な原因

- 高温・乾燥などの環境によるリスク

白い粉の正体はコナカイガラムシ

ポトスの葉に白い粉のようなものが付着している場合、その正体は「コナカイガラムシ」という害虫である可能性が高いです。見た目はふわっとした綿や粉のようにも見えるため、最初は汚れやホコリと間違えることもあるかもしれません。

コナカイガラムシは、植物の葉や茎に針のような口を刺して内部の栄養を吸い取る「吸汁性害虫」です。植物の健康を徐々に蝕み、放っておくと葉がベタついたり、黒ずんだすす病を引き起こすこともあります。また、繁殖力が高く、一度発生すると広がりやすいのが特徴です。

このような害虫については、農林水産省が公開している病害虫防除情報ページでも詳しく解説されています。

例えば、室内で暖房を使う冬場や、風通しが悪く乾燥した環境では特に発生しやすくなります。見かけた際には、ただ水をかけるだけでは対処できません。ウェットティッシュで直接拭き取ったり、専用の殺虫剤を使って駆除する必要があります。

目立つ白い粉が見えたときは、見た目以上に深刻な虫害である可能性があるため、早めに対応することが大切です。

白い粉・白カビ・模様の見分け方

ポトスの葉に見られる「白っぽいもの」にはいくつか種類があり、それぞれで対処法が異なります。そのため、まずは「白い粉」「白カビ」「白い模様」の違いをしっかり見分けることが大切です。

見分けのポイントは以下の通りです。

- 白い粉(コナカイガラムシ)

綿のようにふわっとしている。拭くと取れる。虫が潜んでいることが多く、葉の裏や付け根にも広がる。 - 白カビ

湿気の多い場所で繁殖。粉状だがやや広がるような形で付着。ぬめりやカビ臭がある場合も。カビ除去や殺菌剤が必要。 - 白い模様(葉の模様)

生まれつきある葉の模様。主にゴールデンポトスなどで見られ、白〜黄緑色にまだら模様が入っている。触っても落ちない。

このように見分けるには、「形状」「場所」「触ったときの感触」「拭いて取れるかどうか」などを確認するのが効果的です。

特に虫かカビかで対応が大きく変わるため、軽く拭いて取れるかをまず試してみましょう。それだけでも初期対応に大きな差が出てきます。

ポトスの白い斑点や模様にも注意

ポトスの葉に白い斑点や模様が出ている場合でも、必ずしも虫害とは限りません。中には生理的な現象や病気のサインとして現れることもあるため、注意深く観察することが求められます。

白い斑点がポツポツと出てきた場合、代表的な原因は以下の通りです。

- 湿度の高い環境で発生する「うどんこ病」

- 葉焼けや水切れによる細胞のダメージ

- 肥料焼けなどによる栄養障害

これらは病気や環境ストレスによるもので、コナカイガラムシのような虫が関係しているとは限りません。病気由来であれば、殺虫剤では効果がないため、殺菌剤や環境改善が必要です。

また、ライムポトスやマーブルクイーンといった品種では、元々葉に白やクリーム色の模様が入ることがあります。これは異常ではなく品種の特徴であり、心配する必要はありません。

このように、白い斑点や模様が出た場合はすぐに害虫と決めつけず、「模様か?病気か?害虫か?」を冷静に見極めることが、無駄な処置を避けるポイントになります。

コナカイガラムシが発生する主な原因

コナカイガラムシは、特定の環境や栽培習慣によって発生しやすくなります。特に「条件がそろったときに突然増える」という特徴があり、原因を把握しておくことが重要です。

主な原因には以下のようなものがあります。

- 室内に植物を密集して置いている

- 定期的な観察やメンテナンスを怠っている

- 葉の裏や茎の付け根をチェックしていない

- 購入した植物や土に虫が潜んでいた

- 一度発生した後に根絶できていない

これらの要因が重なると、いつの間にか繁殖が進み、目に見える被害が出てきます。

例えば、1つの鉢にカイガラムシが潜んでいた場合、数日で他の鉢にも移ることがあります。特に同じ棚に複数の観葉植物を並べている場合は注意が必要です。

一度発生すると駆除に時間がかかるため、日頃から原因を取り除く意識を持つことが予防の第一歩です。

高温・乾燥などの環境によるリスク

前述の通り、コナカイガラムシはある環境下で発生しやすくなりますが、その中でも「高温・乾燥」は特にリスク要因として知られています。

室内で暖房を使用している冬場や、日差しが強く乾燥した夏場の室内環境は、カイガラムシにとって好条件です。人間にとって快適な環境が、害虫にとっても都合が良い場合があるのです。

こうした状況で起こりやすいのは以下のような例です。

- 暖房で空気が乾き、葉の表面がカラカラになる

- 加湿器を使わず湿度が常に40%以下

- 空気の流れがなく、風通しが悪い

- 日光が当たらず温室効果で湿気がこもる

このような環境では、葉の代謝も鈍くなり、害虫に対する抵抗力が落ちることもあります。

湿度を適度に保ち、定期的に空気を入れ替えることが、リスクを下げるために有効です。植物の周囲の環境も「育て方の一部」として見直してみてください。

ポトスの白い粉の対処と予防法をまとめて紹介

- コナカイガラムシの駆除と再発防止策

- 白い粉が出たときの効果的な対処方法

- 被害を防ぐための日常的なケアとは

- 葉水や洗浄で葉を清潔に保つ方法

- 風通しを良くするための管理の工夫

- 棚や鉢周辺の掃除が重要な理由

- ポトスの白い粉に関するよくある質問

コナカイガラムシの駆除と再発防止策

コナカイガラムシの被害を受けた際は、速やかに駆除を行うとともに、再発を防ぐ対策が欠かせません。単に見える虫を取るだけでは、根本的な解決にはなりません。

まず駆除の基本手順は以下の通りです。

- ウェットティッシュなどで目視できる虫を拭き取る

- 葉の裏、茎の根元、葉の付け根なども念入りに確認

- 被害がひどい葉や茎は剪定して取り除く

- 必要に応じて殺虫剤を散布する(室内用の安全なものを選ぶ)

必要に応じて殺虫剤を使用する際は、登録農薬の使用基準を守ることも大切です。詳しくは、農林水産省が提供する植物防疫に関する情報をご確認ください。

また、駆除だけで終わらせず、以下のような再発防止策を実施することが大切です。

- 定期的な観察を週1回以上行う

- サーキュレーターなどで風通しを改善する

- 葉水や洗浄で葉を清潔に保つ

- 植物の密集を避け、間隔を空けて置く

- 棚や鉢周りをこまめに掃除する

また、他の植物から再び移ってくることもあるため、新しい植物を迎える際は事前にチェックし、しばらく隔離して様子を見るのも効果的です。

完全に防ぎきるのは難しいですが、こうした習慣を続けることで発生リスクを大幅に減らすことができます。

白い粉が出たときの効果的な対処方法

ポトスに白い粉を見つけたときは、迅速な対処が被害の拡大を防ぐ鍵となります。ただし、やみくもに対処するのではなく、正しい手順を知っておくことが大切です。

白い粉の原因がコナカイガラムシだった場合、以下のようなステップで進めると効果的です。

直接手で触れたくない場合は、ピンセットや割り箸を使うと作業がしやすくなります。

乾いた布では粉が舞うことがあるため、湿らせたものを使うのがポイントです。

特に新芽や葉の付け根に集中している場合は、潔く切ることで全体の健康を守れます。

天然成分の防虫剤を選ぶと、室内でも安心して使用できます。

注意点としては、ただ水を吹きかけたり洗うだけでは効果が不十分なことが多いという点です。虫がしっかり張り付いているため、物理的な除去が必要になります。

見つけたタイミングで即座に対応することが、拡大を防ぐ一番の対策です。

被害を防ぐための日常的なケアとは

コナカイガラムシの被害を未然に防ぐためには、日々の習慣の中に予防策を取り入れることが効果的です。特別な道具や難しい作業は必要ありませんが、意識的なケアが差を生みます。

具体的には、以下のようなケアを日常的に取り入れると良いでしょう。

- 週に1回は全体を観察する習慣をつける

葉の表だけでなく裏側、付け根、茎の様子まで細かくチェックします。 - 鉢の配置に注意して風通しを確保する

植物同士を詰めすぎると空気がこもり、虫の温床になります。 - こまめにホコリや落ち葉を掃除する

棚や鉢の周辺に落ちた葉を放置すると、害虫が潜む場所になります。 - 成長の様子を記録して変化を見逃さない

スマホで定期的に写真を撮るだけでも、小さな異変に気づきやすくなります。

このように、手間をかけるというよりも「気にかける」ことが重要です。水やりのついでに葉の状態を見るなど、無理なく続けられる形で習慣化していくのがおすすめです。

葉水や洗浄で葉を清潔に保つ方法

前述のようにコナカイガラムシは乾燥に強く、湿気にやや弱い性質があります。そこで、葉水や葉の洗浄を習慣的に行うことで、虫が付きにくい環境を整えることができます。

葉水とは、霧吹きなどで葉に水を吹きかける作業を指します。単に葉を濡らすだけでなく、湿度の維持や汚れの除去にもつながるため、健康維持に効果的です。

効果的に行うためのポイントは以下の通りです。

- 週1回を目安に行う

頻繁にやりすぎるとカビの原因にもなるため、間隔を保つことが大切です。 - 日中に行う

夜に濡れたままだと葉に水分が残り、シミや傷みの原因になることがあります。 - 表だけでなく裏側まで濡らす

虫は葉の裏に潜みやすいため、丁寧に全体へ水をかけましょう。 - 洗面所やベランダなど、水が飛んでもよい場所で実施する

室内で行うと家具が濡れるおそれがあるため、場所を選ぶのもポイントです。

また、軽くシャワーをかけるように葉を洗うことで、ほこりや排せつ物も一緒に落とすことができます。

こうした清潔な状態を保つことで、虫だけでなく病気のリスクも抑えられるため、見た目の美しさと健康維持の両方に役立ちます。

風通しを良くするための管理の工夫

ポトスを健やかに育てるためには、風通しの良い環境を整えることが欠かせません。特に白い粉の原因となるコナカイガラムシは、よどんだ空気を好むため、空気の循環を意識した管理が予防に直結します。

空気を動かすために必ずしも高価な道具は必要ありません。以下のような工夫でも十分に効果があります。

- 植物の間隔をしっかり空けて配置する

隣同士の葉が触れ合わない程度に離すことで、風の通り道が生まれます。 - 日中だけサーキュレーターや換気扇を回す

エアコンの風とは違い、一定のリズムで空気を動かすことがポイントです。 - 窓を開けて自然な風を入れる時間をつくる

特に風がない日でも、朝や夕方に5〜10分程度の換気だけでも効果的です。 - 棚やラックの位置を見直す

壁際や部屋の角は空気がこもりやすいため、風の通りやすい位置に変えるだけで改善されることがあります。

一方で、常時エアコンの風が植物に直接当たる環境は逆効果になることもあります。葉が乾きすぎたり、弱ってしまうことがあるため、風の強さや方向には注意が必要です。

このように、少しの工夫で空気の循環は改善でき、虫だけでなくカビや病気の予防にもつながります。

棚や鉢周辺の掃除が重要な理由

観葉植物のトラブルというと葉の様子ばかりに注目されがちですが、実は「置いている場所」そのものが原因になることもあります。特にコナカイガラムシは、植物本体だけでなく、鉢や棚の隙間にも潜むことがあるため注意が必要です。

掃除を怠ると、以下のような問題が起きやすくなります。

- 害虫の隠れ場所が増える

棚の継ぎ目や裏側、鉢の底に湿気がたまり、害虫が生息しやすい環境になります。 - 落ち葉やほこりが虫のエサになる

特に排せつ物と混ざると、カビや菌が繁殖しやすくなります。 - 他の植物への感染リスクが高まる

虫が棚や床を経由して移動し、被害が広がることがあります。

こうしたリスクを防ぐためには、以下のような掃除習慣が有効です。

- 週に1回は鉢の周辺を拭き掃除する

- 棚の裏側や継ぎ目も定期的に点検する

- 落ちた葉はその日のうちに取り除く

- 棚板が外せる場合は、分解して乾拭きする

見落としやすい場所ほど、害虫にとっては安全な住処になります。目に見える部分だけでなく、置き場所の衛生管理まで意識することで、より根本的な対策が実現します。

ポトスの白い粉に関するよくある質問

ポトスに白い粉がついたとき、多くの方が感じる疑問や不安を解消するために、よくある質問とその回答をまとめました。初めての方でもすぐに参考にできるよう、簡潔にお答えします。

- 白い粉は必ず害虫のサインですか?

-

いいえ、必ずしもそうとは限りません。葉の模様やホコリ、うどんこ病の可能性もあります。まずは拭いて取れるか、ふわっとしているかなどを確認しましょう。

- 市販の殺虫剤はすぐ使っても大丈夫ですか?

-

多くの場合、観葉植物用のスプレーであれば問題ありません。ただし、使用前にラベルを読み、屋内で使えるか・ペットに影響がないか確認してください。

- 被害のある葉は切ったほうがいいですか?

-

虫の密集や葉の変色がひどい場合は、剪定したほうが安心です。無理に残しておくと、他の部分に広がる可能性があります。

- 一度駆除したのにまた出てきました。なぜ?

-

見えない場所に卵や幼虫が残っていたり、他の鉢から移ってくるケースがあります。掃除や予防も並行して行いましょう。

- ポトスが元気でも白い粉がついています。問題ないですか?

-

見た目に元気でも、虫は潜んでいる可能性があります。違和感があれば早めにチェックするのが安心です。

このような疑問は多くの方が抱えるものです。すぐに答えがわかることで、対処もスムーズになりやすいでしょう。

まとめ:ポトスに白い粉がつく原因と対処法

この記事のポイントをまとめます。

- 白い粉の正体はコナカイガラムシである可能性が高い

- コナカイガラムシは吸汁性害虫で葉や茎から栄養を奪う

- 発生初期は綿状や粉状に見え、ホコリと間違いやすい

- 白カビや葉の模様と間違えやすく、見分けが重要

- 白カビは湿気が多い環境で広がるカビの一種

- ゴールデンポトスなどの品種模様は害虫ではない

- 植物の密集や未観察がコナカイガラムシ発生の要因

- 暖房や乾燥で室内の環境が害虫の温床になる

- 白い粉を見つけたら即座に拭き取りや駆除を行う

- ピンセットや濡らしたティッシュで除去が効果的

- 葉の裏や付け根に潜んでいるため見逃さないよう注意

- 被害拡大を防ぐため剪定や殺虫剤の使用も必要

- 日常的な観察や写真記録が早期発見につながる

- 葉水や洗浄で清潔な状態を維持し予防につなげる

- 棚や鉢の周辺を定期的に掃除することも重要な対策